連載

分子生物地理からの新海洋区系

海洋区とは

本プロジェクトの大きな目標は海洋、特に外洋域の海の恵みを明らかにし、国際的な枠組みも含めた利用や管理の方策を提案することである。そのためには理想的には土地台帳のようなものがあるのが相応しい。その場所が、どのような特徴を持って(陸上で言えば地形や気候)、どのように利用され(山地、宅地、農地)、その使途を変えることによって、どのような利益と損失が予想されるのかが分かっていた方が良い。しかし、海は広大でなかなか調査や研究の手が届かない。大型研究船を100日動かしたとしても、生物化学的な総合的な調査をすると50点程度しか観測できない。したがって外洋において、例えば国勢調査のようなローラー作戦を行うことは不可能で、何らかの効率的な方法を考える必要がある。

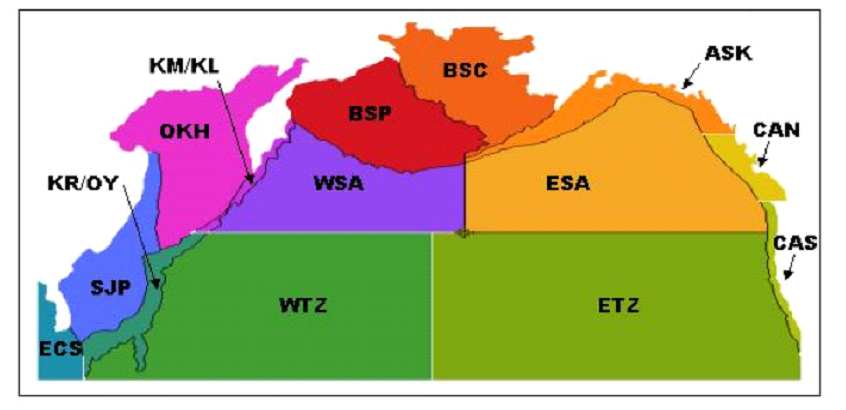

図1.海洋区の一例(PICES Scientific Rep.14より)。

衛星観測は広いエリアをカバーするという手段としては強力であるが、限られた測定項目の表面情報しか得られない。自動昇降フロートによる観測もかなり進んできたが、測定される項目は衛星観測より少ない。そこで、特徴ある海域を区切って、海域ごとに観測調査を行い、物質循環や生物多様性を把握し、海域の特徴や価値を見積もるという作戦があげられる。海洋区の例としてはLonghurst(1995)の海洋区やPICESの北太平洋における海洋区分(図1)がある。Longhurstは衛星から観測されるクロロフィル量、アーカイブデータからの混合層深度、栄養塩濃度から、世界の海洋を57の海区に分けている。彼のライフワークであったこの海洋区分は、広く受け入れられており汎用性も高いものであるが、彼がカナダの大西洋岸の住人であったためか、太平洋特に日本近海の区分には違和感がある。また、クロロフィルや栄養塩は考慮されているものの、どのような生物が生息しているかといった情報は含まれていない。

生物地理と多様性

図2.動物プランクトンカイアシ類

の1種(体長3 mm程度)。

どんな生物がどこに棲んでいて、それがどんな要因によって支配されているかを解明することは生物地理学として進歩してきた。生物の分布を規定する要因としては、移動拡散、増殖、死亡、種間関係、地史、進化などが重要な要因とされる。しかし海洋の場合、環境の変化が陸上に比べて乏しく、生物を直接見ることができず、また前述のように観察や採集をすることも容易ではないため、海洋の生物地理は比較的理解の進んでいない分野である。さらに、本課題が扱う、微生物やプランクトンは微小な生き物であったり、形態的差異が小さかったりするため(図2)、生物地理を扱っても、特定の分類群だけを扱うといったやり方が主流であり、生物群集全体を俯瞰した分布の特徴や、それを形作る要因やメカニズムについては、まったく研究がなされていない。分類学的な多様性は個々の生物の分布が重ね合わされた時の生物群集の一つの特徴と見做すことができるが、近年の人為的影響による急速な多様性の喪失や絶滅を背景として、多様性そのものに価値を見出し守るべきとする機運がある。プランクトン群集には古くから、多様性に係る大きな命題としてプランクトンパラドックスがある(Hutchinson 1961)。プランクトンパラドックスとは、かくも均質な環境に多くの種が共存するのは何故か?という問題であり、多くの説が提案されているが、論争は今だに続いている。また海洋微生物群集においては「どこにでも全ての種が存在するが、環境にあったものだけが優占する」という考え方が提案されている(de Wit and Bouvier 2006)。すなわちシード群集は少ないけれどもどこにでもいて、良い環境になるとそれが増殖するといった考え方で、障壁のない海洋ではいかにもありそうな仮説である。

本研究の目的と成果

図3.次世代シークエンサーRosh454Jr。

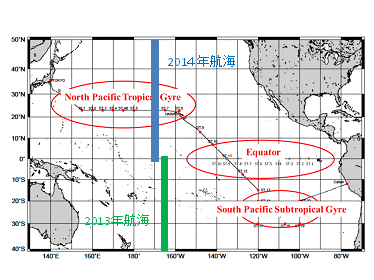

上記の問題に対して、我々は従来の形態分類ではなく、百万から数億個の微小なスポット上で、DNAポリメラーゼやDNAリガーゼによる反応を並列的に行い、4種類の塩基の付加反応をリアルタイムで光学的あるいは電気的に検出することにより、超並列的に塩基配列を決定することを特徴とする、いわゆる次世代代シークエンサーを用いて(図3)、生物群集のある特定の配列を網羅的に解読し、生物群集を再構築する方法を用いる。予備的な調査においては(11年度白鳳丸航海)、太平洋を横断する航海で、カイアシ類群集が6つの群集に分けられ、おおよそLonghurstの海洋区分と一致することを確かめている。また、微生物群集の解析では従来考えられていた仮説よりは、動物プランクトンに近い分布様式と考えられた。今後は、13年度14年度航海で、太平洋の南北縦断観測を行い、面的なカバレージを広げるとともに、これら分布を司る統一的なメカニズムと要因の解明に着手できればと考えている(図4)。(津田敦・浜崎恒二・鈴木光次)

図4.関連航海の航跡および予定。

引用文献

de Wit and Bouvier 2006

Hutchinson (1961) Am. Nat., 95: 137-145

Longhurst(1995) Prog. Oceanogr. 36,. 77–167